前歯の役割は、単に見た目だけではありません。

歯科の世界で前歯とは、いちばん前の歯から犬歯まで、上下あわせて6本ずつを指します。ここが白くてきれいに並んでいるだけで、相手に爽やかな第一印象を与えるものです。初対面の場面では、口元や歯並び、歯の色が大きなイメージを左右します。

前歯の役割と噛み合わせの指揮者的存在

実は、前歯の役割は見た目以上に重要です。

前歯は噛み合わせ全体を制御する指揮者のような働きを担います。

この前歯の役割が正常に機能すれば、咀嚼や顎関節への負担は適度に分散されます。

逆に前歯の角度や当たり方が不適切だと、奥歯や顎に大きな負担がかかります。

前歯の役割を妨げる出っ歯・受け口・切端咬合

- 出っ歯の場合、前歯によるガイドが得られず奥歯に負担が集中します。

- 受け口(反対咬合)の方は、上下の前歯が逆転しているため、そもそも前歯の役割が果たされにくいです。

- 切端咬合(先端同士しか当たらない噛み合わせ)も、ガイド機能が十分に働かず奥歯を傷めやすい噛み合わせです。

(総合治療についてのところの症例報告参照)総合治療 – 全顎・全体を見て治療することの重要性

これらの問題を放置すると、奥歯のぐらつきや歯周組織への負担が蓄積し、歯を失うリスクが高まります。

前歯の役割を支える適度な傾きとは

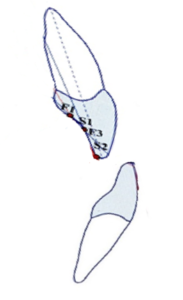

前歯を横から見ると、上の歯が下の歯に覆いかぶさる形になっています。

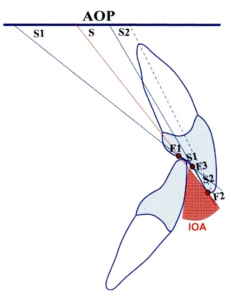

正常な咬合をもつ日本人の場合、この前歯の角度(IOAと呼ばれる部分)は43°~50°の範囲にあります。

(出典:顎関節機能を考慮した不正咬合治療 佐藤貞雄 他著 東京臨床出版)

- AOP:アキシスオルビタール平面の略で、その方の上顎骨の骨格の基準となる平面

- IOA:上の歯と下の歯の隙間の角度

上顎の前歯と下顎の前歯のなす角度は日本人の平均で43°~50°

ここが大きくなると、いわゆる出っ歯の状態になり、前歯が指揮者として機能しづらくなります。

結果、咀嚼時に奥歯ばかりが当たり、歯ぎしりの際も奥歯に強い負担がかかります。

そのため、奥歯が欠けやすくなったり、歯根破折を起こしたりするリスクが増すのです。

一方、前歯の角度が小さすぎる場合は、窮屈な噛み合わせとなり、下顎を後方に引きながら咀嚼する癖がつきやすいです。

このような急峻すぎる角度の前歯は、顎関節や筋肉に負担をかけ、顎の痛みや疲れを誘発しやすくなるのです。

同様の問題を抱える、出っ歯以外のかみ合わせ

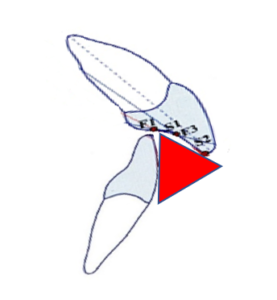

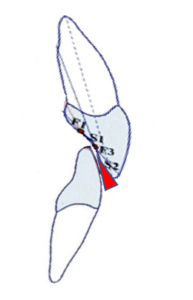

同様に切端だけしか噛んでいない噛み合わせ(切端咬合)の方も、同様に前歯のガイダンスがない噛み合わせで同じ現象が起きやすくなります。

以下が切端咬合の図です。先しか触れていないのでガイダンスになりません。

その結果、将来的には

- 奥歯がぐらぐらになりやすくなったり

- 奥歯の表面にマイクロクラックが生じて奥歯が欠けて虫歯になりやすかったり

といった症状が将来おきる危険性が高くなる可能性がある噛み合わせです。

受け口はより深刻です

また、上下の前歯の位置関係が逆転している受け口のような反対噛み合わせの方。あなたには、最初から前歯のガイダンス機能が存在していないことになります。

そうしますと、同様に奥歯の歯のトラブルが多くなります。

→ 総合治療についてのところの症例報告参照:総合治療 – 全顎・全体を見て治療することの重要性

急峻すぎた前歯の場合

逆に今度は赤い部分の角度が小さくなると、上の前歯が内側に立ちすぎた状態となります。出っ歯の反対で、見た目は引っ込んだ感じとなり貧相な口元に見えます。

こうなりますと機能的には、上下の前歯の赤い自由領域IOAが狭く小さくなり、とても窮屈な噛み合わせとなります。

このような噛み合わせの方は、咀嚼する際に前歯を無意識に避けるようなストロークで咀嚼をし始めます。つまり、下あごを後ろに引きながら動かすことになります。

結果的に下顎が後ろに絶えず圧迫されるような噛み合わせが習慣化します。その結果、顎の関節が痛くなったり顎を支える筋肉を疲れやすくしてしまう原因をひきおこしかねないのです。

急峻すぎる前歯の角度

この噛み合わせの方は、顎の関節にとって負担のかかりやすい危険な噛み合わせと言えます。

強い側方からの衝撃を奥歯はたえず受け続けてしまう

みなさんは食事の際に、歯をどこまで動かすと反対の歯にぶつかるか、いちいち考えながら食事をしていますか?

していないですよね。それは、前歯がガイドしてくれているからなのです。

前歯が咀嚼サイクルを制御してくれているからなのです。

しかし、前歯が出っ歯であった場合、どこまで下の前歯を前に出しても出っ歯でガイドがない。なので、奥歯しか当たらない状態となります。

結果これを無意識に脳が判断してどこまで動かしても平気と思い込んで、咀嚼サイクルが非常にワイドな動きとなります。

その結果、

- 絶えず奥歯ばかりに力がかかるようになり

- ワイドな咀嚼サイクルのために横殴りの上下の歯の当たり方が奥歯に集中

します。

つまり、かなり強い側方からの衝撃を奥歯はたえず受け続けるのです。

つまり、かなり強い側方からの衝撃を奥歯はたえず受け続けるのです。

これが日中の食事だけならよいのですが。夜間の歯ぎしりの場合にはさらに強く無意識に歯をこすり合わせて喰いしばる時間も増えていきます。奥歯にしてみればたまったものではありません。

このようにして、次第に

- 奥歯がしみる現象(知覚過敏)やエナメル質のクラックや歯根破折

- 歯の歯根膜へのアタック

- 外傷性の歯周病でぐらぐらになってしまう

といった歯への悪影響を及ぼしはじめます。

前歯の役割を活かして歯の寿命を延ばす

矯正治療を検討する方の多くは、出っ歯や受け口など見た目を気にして来院されます。

しかし本来、前歯の役割を正しく機能させることこそが、歯並び矯正の大きな価値です。

前歯が指揮者として咀嚼をコントロールすれば、奥歯や顎関節の負担が減り、歯の寿命が延びやすくなります。

人生100年時代と言われる今、歯を長持ちさせるためには、ただ虫歯だけを治す対症療法では足りないことも多いです。

良好な噛み合わせを得るために、矯正治療や咬合調整を行う意義は見た目以上に大きいです。

見た目はもちろん、将来的な歯の健康と機能を守るためにも、前歯の役割を意識することをおすすめします。

悩みや疑問があれば、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

また、当院では歯科情報を様々に発信していますのでぜひご覧下さい。

歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。

当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。